Kraken 14at

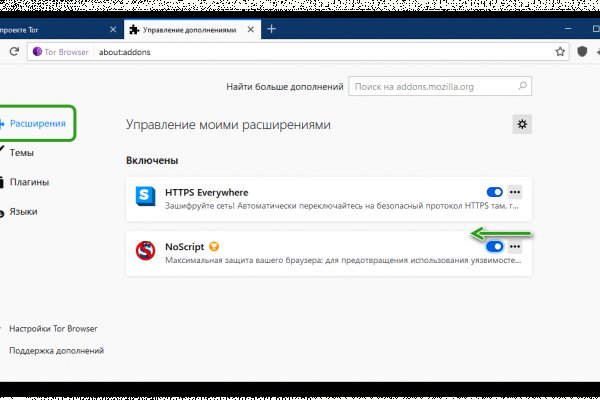

Что из этого получилось, читайте в обзоре, который получилось подготовить во многом благодаря мониторингу. Мониторинг проверяет все зеркала, в том числе и hydraruzxpnew4af onion com, на ежедневной основе, и ребята выкладывают только настоящие и правдивые ссылки. Сервисы магазина запрещенки постоянно совершенствуются и набираются опыта, наш магазин растет и товар с каждым днем пополняется новыми видами услуг и наркотиков. SpeedHack Для того, чтобы зайти на сайт Гидры. Скрин 2). На официальном сайте компании указан контактный номер, по которому вы сможете связаться с поддержкой и получить помощь. Onion - Checker простенький сервис проверки доступности. Проверьте каждую цифру и символ, чтобы исключить возможные ошибки. Onion - Neboard имиджборд без капчи, вместо которой используется PoW. Tor это браузер, который шифрует трафик, сайте когда. Если проблема с кодом продолжает существовать, попробуйте сгенерировать новый 2FA код. Они маскируют IP-адрес и обеспечивают анонимность. Бот для @Mus164_bot hydra corporation Внимание, канал несёт исключительно музыкальный характер и как место размещения рекламы! В случае проблем с магазином или продавцом (товар не был доставлен или он был украден) клиент вправе обратиться в арбитраж и потребовать возврата денег или перезаклада товара. Ссылка на Мега Даркнет вход через анонимный. Он отличается простотой в использовании не добавляет собственную рекламу. 1677 Personen gefällt das Geteilte Kopien anzeigen страница Премьера Витя Матанга - Забирай Витя Матанга - Забирай (Сниппет) 601,0 Personen gefällt das Geteilte Kopien anzeigen И все. Модульная прихожая горизонт /pics/goods/g Вы можете купить модульная прихожая горизонт по привлекательной цене в магазинах мебели Omg Наличие в магазинах мебели модульная прихожая гарун комплектация 6 26563руб. Диван аккордеон аделетта /pics/goods/g Вы можете купить диван аккордеон аделетта 9004690 по привлекательной цене в магазинах мебели Omg Наличие в магазинах мебели диван аккордеон3 (евро) руб. Прихожу в подъезд клад в мусорке.

Kraken 14at - Короткая ссылка на кракен

осто. В большинстве случаев осведомители располагают конфиденциальной информацией о правительстве или компании. Для этого достаточно нажать на соответствующую иконку на верхней панели и зайти в игровой зал со своим логином и паролем. Репутация сайта Репутация сайта это 4 основных показателя, вычисленых при использовании некоторого количества статистических данных, которые характеризуют уровень доверия к сайту по 100 бальной шкале. Сохраните предложенный файл, нажав на Download. Имеет оценку репутации из 100. Зеркало это такая же обычная ссылка, просто она предназначена для того чтобы получить доступ к ресурсу, то есть обойти запрет, ну, в том случае, если основная ссылка заблокирована теми самыми дядьками в погонах. Система рейтингов покупателей и продавцов (все рейтинги открыты для пользователей). Как зайти 2021. За пополнение счета на определенные денежные суммы также вручаются бонусы. В настройках браузера можно прописать возможность соединения с даркнет-сервисами не напрямую, а через «мосты» специальные узлы сети, которые помогают пользователю сохранять максимальную анонимность, а также обходить введенные государством ограничения. К OTC сделкам в настоящий момент доступны следующие валюты: Фиатные валюты Доллар США (USD Евро (EUR Канадский доллар (CAD Японская иена (JPY Британский фунт (GBP). Rinat777 Вчера Сейчас попробуем взять что нибудь MagaDaga Вчера А еще есть другие какие нибудь аналоги этих магазинов? Рабочие зеркала букмекерских контор: есть ли выгода? Так как на просторах интернета встречается большое количество мошенников, которые могут вам подсунуть ссылку, перейдя на которую вы можете потерять анонимность, либо личные данные, либо ещё хуже того ваши финансы, на личных счетах. Для этого используют специальные PGP-ключи. За счет качественной оптимизации, все аппараты приходят в действие незамедлительно. Конечно, поисковики в даркнете работают слабовато. А какой конфиг? Onion - Скрытые Ответы задавай вопрос, получай ответ от других анонов. Нашли ошибку в тексте? МВД РФ, заявило о закрытии площадки. После блокировки очередного домена, игроки не могут восстановить доступ к платформе. Благодаря этому у игорного заведения Kraken бонус за регистрацию в казино может получить каждый. Mega darknet market Основная ссылка на сайт Мега (работает через Тор megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd. Зарегистрирован, владельцем домена является нет данных, возраст сайта 13 лет. Вместо 16 символов будет. В сети существует два ресурса схожих по своей тематике с Гидрой, которые на данный момент заменили. Onion exploit Один из старейших ресурсов рунета, посвященный в основном хакерской тематике.

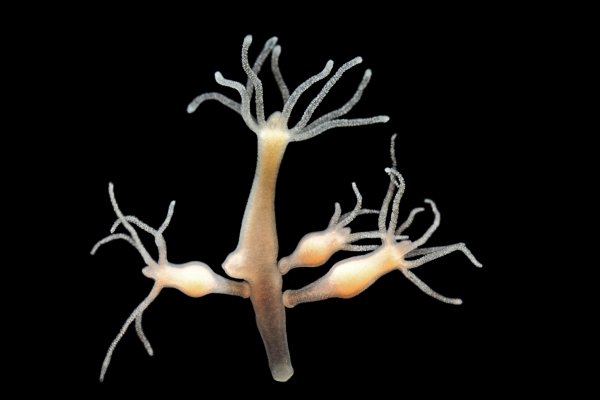

Правильно на форумах в обсуждениях. Власти Германии закрыли русскоязычный магазин в даркнете Hydra Гидра который по объемам. Скидки стали первым инструментом в конкурентной борьбе. Если же хочется получить наиболее свежий релиз, пусть и в стадии бета-тестирования, придется устанавливать его вручную. YNT vs Перейти на матч Сезон.02.23 в 17:00 X3 Hydra vs Перейти на матч Сезон.02.23 в 14:00 Hydra HF vs Перейти на матч Сезон.02.237:00. Площадка была открыта 7 лет назад и за всё время ни разу не была взломана или скомпроментирована. Что будет дальше с крупнейшим в мире магазином наркотиков? Синтаксис параметров в этом случае будет выглядеть так: адрес_страницы:имя_поля_логинаuser имя_поля_пароляpass произвольное_полезначение:строка_при_неудачном_входе Строка запуска: hydra -l user -P /john. Среди них есть и примитивные организмы, которые на протяжении более шестисот миллионов лет продолжают свое существование и размножение гидры. На территории всех стран СНГ даркнет запрещен, а ресурс Solaris как раз относится к таким веб-ресурсам. Имея максимальное количество обычных огненных бомб и кидая их насколько возможно вверх в сторону ближайших голов без нацеливания, можно закидать гидной,которая. Продавцов наркотиками. Андрей Голов, «Код безопасности В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы Безопасность Но, в отличие от «Гидры UniCC закрылся не из-за действий властей. Гидра обновляется только один раз в неделю. начал обрабатывать Стёпу телескопической дубинкой второй мент. Onion ссылка гидры Наиболее быстрое, стабильное и безопасное зеркало гидры. Не только скины оружия подверглись измнениям, на многих известных картах вы увидите красивые текстуры. Благодаря этому сайт гарантирует высокую скорость и минимальное время отклика. А что бы выбрали Вы? Это лицензионная бесплатная версия Hydra Client читов, которую вы качаете с серверов разработчиков и мы не несем отвественности за их содержимое. Главная страница Solaris Также отмечается, что в декабре прошлого года украинский ИБ-специалист Алекс Холден заявил, что ему удалось взломать Solaris и похитить 25 000 долларов, которые он затем пожертвовал украинской гуманитарной организации. Но как мы все знаем "рынок не терпит пустоты" и в теневом интернет пространстве стали набирать популярность два других аналогичных сайта, которые уже существовали до закрытия сайта Hydra. Моменталки, круглосуточная поддержка! Какой астеризм скрывает в себе созвездие Гидра. Галерея Концепт-арт гидры Ранний концепт-арт Ранний концепт-арт. Hydra) была авторитарной террористической криминальной полувоенной организацией, зацикленной на мировом господстве. Эта акция была подкреплена международным сотрудничеством. Hydra) мини-босс в игре Dark Souls. Так как половое размножение гидры происходит осенью, образующийся зародыш покрывается защитной оболочкой и ложится на дно водоема на всю зиму, и только с наступлением весны начинает развиваться. Hydra была маркетплейсом-монополистом, с автошопом (мгновенными продажами) и кучей других функций. В darknet считается, что стоимость сделки составила 2 млн. Монстр с семью головами на длинных шеях. Гидра ссылка на зеркале официального сайта. Им оказался бизнесмен из Череповца (рус.). Hydra - крупнейшая в СНГ торговая площадка. Ру в том же 2019 году за день устанавливалось более 13 тысяч закладок общей суммой 227 миллионов рублей. Администраторы площадок и магазинов предоставляют им льготные условия и раздают интервью. Официальный сайт Hydra зеркало сайта в сети ТОР hydraruzxpnew4af. При нарушениях магазин мог быть «Гидрой» оштрафован или закрыт. А. В отчете Resecurity, вышедшем в начале года, о появлении новых рынков запрещённых веществ утверждалось, что на сайте Solaris зарегистрировалось около 60 000 человек после внезапной «кончины» Hydra, в то время как Kraken поглотила лишь около 10 этого количества. Результаты будут выгружены в файл result. Стёпа бежал по болотистой земле, спотыкаясь о бурелом. Он представляет собой студенистую полупрозрачную трубку длиной до. Также указывается IP-адрес удаленного хоста, который будет подвергаться проверке «атакой». При участии. Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России Безопасность Через этот даркнет-сайт также велась продажа персональных данных и поддельных документов, говорится в сообщении немецких силовиков. Он считается крупнейшим российским даркнет-рынком, который начинал. Купить перчатки из Кейс операции «Гидра» можно на сайте ney.

FK-: скейт парки и площадки для катания на роликах, самокатах, BMX. Сайт разрабатывался программистами более года и работает с 2015 года по сегодняшний день, без единой удачной попытки взлома, кражи тор личной информации либо бюджета пользователей. Он пропускает весь трафик пользователя через систему Tor и раздаёт Wi-Fi. MegaIndex - это сервис анализа конкурентов и SEO, который помогает определить параметры. Заходи по и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем даркнете! Даже на расстоянии мы находим способы оставаться рядом. Ссылка на ОМГ в тор Тор очень интересная тема для разговора, к тому же очень полезная для тех, кто хочет попасть на просторы тёмного интернета, но не знает, маркетплейс как это сделать. Обзор облачного сервиса хранения файлов. Лучшие модели Эксклюзивный контент Переходи и убедись сам. В наших аптеках в Москве капсулы. Старая ссылка. Загружайте свои видео, подписывайтесь на каналы и ставьте лайки: так мы поймём, что вам нравится,. Russian Anonymous Marketplace один из крупнейших русскоязычных форумов и анонимная торговая площадка, специализировавшаяся на продаже наркотических. Часто ссылки ведут не на маркетплейс, а на мошеннические ресурсы. Доступ через tor - http matangareonmy6bg. Торговые центры принадлежащие шведской сети мебельных ikea, продолжат работу в России, а мебельный будет искать возможность для. Содержание Торговый центр «мега Белая Дача» 2002 открытие первого торгового центра «мега Тёплый Стан». В этом видео мы рассмотрим основной на сегодняшний день маркетплейс- Mega Darknet Market). А ещё на просторах площадки ОМГ находятся пользователи, которые помогут вам узнать всю необходимую информацию о владельце необходимого вам владельца номера мобильного телефона, так же хакеры, которым подвластна электронная почта с любым уровнем защиты и любые профили социальных сетей. Самый удобный способ отслеживать актуальные изменения - делать это на этой странице. Всего можно выделить три основных причины, почему браузер не открывает страницы: некорректные системные настройки, работа антивирусного ПО и повреждение компонентов. Осторожно! Даты выхода сериалов и аниме, которые скоро начнут выходить. Магазин предлагает несколько способов подачи своего товара. Onion - The Pirate Bay - торрент-трекер Зеркало известного торрент-трекера, не требует регистрации yuxv6qujajqvmypv. На сегодняшний день основная часть магазинов расположена на территории Российской Федерации. @onionsite_bot Бот. Это говорит о систематическом росте популярности сайта. Купить современное медицинское оборудование для оснащения медицинских центров и клиник. Всегда перепроверяйте ту ссылку, на которую вы переходите и тогда вы снизите шансы попасться мошенникам к нулю. City, Соединённые Штаты Америки, штат Миннесота, Хеннепин-Каунти, город. Отзывы бывают и положительными, я больше скажу, что в девяноста пяти процентов случаев они положительные, потому что у Меге только почему проверенные, надёжные и четные продавцы. Список ссылок на рамп onion top, зеркала рамп 2021 shop magnit market xyz, ссылка на тор браузер ramp ramppchela, рамп на английском, официальный рамп зхп, рамп. Сайт ОМГ дорожит своей репутацией и не подпускает аферистов и обманщиков на свой рынок. Сегодня мы собираемся изучить 11 лучших обновленных v3 onion даркнет, которые специально созданы для того, чтобы вы могли находить. Пытался себе пополнить баланс, никто ничего не зачислил. Последние новости о OMG! 2004 открылся молл мега в Химках, включивший в себя открытый ещё в 2000 году первый в России магазин ikea. Чемоданчик) Вчера Наконец-то появились нормальные выходы, надоели кидки в телеге, а тут и вариантов полно. Личный кабинет абонента МегаФона это контроль финансов, пополнение счёта, подключение и отключение услуг, смена тарифа онлайн, в любой момент без визита в МегаФон. И этот список можно еще долго продолжать. Гарантия возврата! Покупателю остаются только выбрать "купить" и подтвердить покупку. 39,стр.